网上有关“测树学是什么?”话题很是火热,小编也是针对测树学是什么?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

(forest mensuration)

(白云庆,刘元本,郝文康)

研究单株木、林分、大面积森林以及原木产品的数量测算、质量评定和生长动态分析的一门学科。森林由许多林分所组成,林分则由树木群体组成。因而单株树木高低、树干粗细、材积多少等数量的测定,是调查林分和森林数量的基础。对于质量评定,则不仅要考虑林木本身的材种、材质和出材量,而且还需考虑影响林木生长的立地质量、林分结构状态及年龄结构等因素。森林收获量预测则是对现实林分数量和质量的综合评价。为了正确评定森林的数量和质量,测树学担负着研究单株木、林分和森林测定理论的任务(如干形理论、林分和森林结构理论以及森林资源消长动态规律等),并据以提出运用的材积测算公式、有效的调查技术和仪器工具。测树学是林业的专业基础学科,与林木育种、造林、森林经营、森林经理、林业经济诸学科紧密相连。如选育优良树种,实行科学造林,确定中幼龄林的间伐时间和强度,开发新林区,计算年伐量,以及为合理经营、永续利用森林所规划的各项经济技术措施等,都需要通过森林调查提供分析论证和决策的科学数据。测树学的中文名称是沿用早期日本自德文“Holzmesskunde”一词的汉译,即测算评价森林的意思。

历史沿革

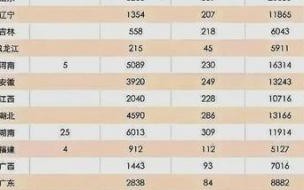

测树学是测树技术发展的产物。测树始于木材成为商品之时。它的发展大致可分为三个阶段:①中国在春秋战国时代(公元前770~前256年)便以“把”、“握”、“围”作为量测树木粗度的尺度,到17世纪40年代创用了有史可考的最早的材积表——龙泉码价。法国、德国等也都有粗放的测树技术,但发展很 慢。这一时期的测树技术处于萌芽阶段,没有形成体系。②随着工业的发展,木材消耗量剧增,促使森林和木材测定的精度提高。17世纪末以后,测树理论和技术因广泛应用数学而得到日益发展。18世纪西欧各国,特别是德国测树技术的研究盛极一时。到19世纪,完成了适用于伐倒木和木材材积测定公式的理论推导和检验;确立了形数的概念和测定立木的公式;研制了一些简单仪器;进行了类似现代形式材积表的编制。到20世纪初,立木和林分的材积、生长测定,以及森林收获测定等多方面的研究得到进一步发展。如用望高法测定立木材积,用施耐德立木生长率法、典型标准地的单级法和各种分级法测定林分蓄积量,根据最小二乘法和高斯误差理论求生长曲线、进行误差判断,用包尔曲线法和指示林木法编制森林收获表,等等。这些测树理论和技术的发展,孕育了测树学。孔兹(M.Kunze,1873)、包尔(F.Baur,1875)、古藤伯格(R.V.Guttenberg,1912)、穆勒(U.Müller,1915)等所著的测树学,特别是提岑多尔夫(W.Tischendorf,1927)的测树学教科书,形成了从单株木(或伐倒木)到林分和森林的材积、蓄积量、生长量和收获量测定的完整理论技术体系。德国、芬兰、挪威、瑞典、美国等较早采用数理统计方法和大面积森林抽样调查技术,推动了测树学近半个世纪以来的发展。③20世纪30年代以来,由于数理统计、遥感技术和电子计算技术的发展和应用,以及角规测树理论技术的创立,充实、丰富和发展了测树学的内容。其中,奥地利毕特利希(W.Bitterlich)1947年创立的角规测树法,在测树学发展史上占有重要的位置。现代美国的布鲁斯(D.Bruce)和舒马赫(F.Z.Schumacher)所著《测树学》(1950)、胡希(B.Husch)等合著的《测树学》第三版(1983)、艾弗里(F.E.Avery)等合著的《测树学》第二版(1979)和第三版(1983)、迈耶尔(H.A.Meyer)的《测树学》(1953),联邦德国普诺登(M.Prodan)的《测树学》,日本大隅真一等著的《森林计测学》(1971)等专著都从不同角度反映了当代测树的理论和技术。

中国20世纪20年代从国外引进了测树学。1953年出版了赵宗哲著的《实用测树学》。1961年出版了北京林学院主编的《测树学》,并将其作为全国高等林业院校的交流讲义。

学科内容

测树学的基本内容有:①伐倒木测定:采用归纳法,从研究树干形状着手,用数学方法反映树干的形状,进而导出计算树干材积的公式。②立木测定:可以通过形数计算立木材积,也可用望高公式或累高公式借助高精度测树仪直接测算立木材积。而生产上则常用立木材积表测算树木的总体材积。③林分调查:不仅要测定林分的蓄积量,而且要测定揭示和描述林分特征的各个调查因子。这些都涉及到林分结构的分析研究。林分结构规律中直径分布规律是基础,常用数理统计中的各种分布对此作种种研究。④生长量和收获量调查:树木与森林的生长都是计算收获量的基础。年龄、林木的生长环境和立地质量等因子都会影响生长量和收获量。生长和年龄一般呈近似“S”型的曲线关系,即幼龄期生长缓慢,中龄期生长旺盛,近熟和成熟期逐渐减慢而趋于停止。研究生长和收获的最佳方法是长期固定观测,但由于所需时间长,而往往需要利用生长模型,模拟生长的方法进行研究。⑥角规测树:应用角规测树的理论技术进行林分蓄积量等方面的调查。⑦重量测定:测树学中所介绍的各种测定材积和蓄积的方法基本上都适用于重量测定,但重量测定的工作量较大,因此一般只能用少量样本进行估测。

发展趋势

有两个方面:材积、材积表、样地抽样和收获预估等,将分别被重量、材积(或重量)方程、单株抽样和生长模拟所替代;单纯木材资源调查将改变为林区多资源调查及自然环境监测。其进程取决于人们对森林多效益永续利用的认识和电子计算机技术的应用程度,同时也涉及多种现代学科的引进。

参考书目

北京林学院森林经理教研室编:《测树学》,农业出版社,1961。

杨荣启著:《森林测计学》,黎明文化事业公司,1980。

大隅真一、北村昌美、管原聪、大内幸雄、梶原干弘、今永正明合著,于璞和、李裕国、田镐锡译:《森林计测学》,中国林业出版社,1984。

B.胡希、C.I.米勒、T.W.比尔斯合著,测树学翻译组译:《测树学》,中国林业出版社,1981,(B.Husch,C.I.Miller,T.W.Beers,Forest Mensuration,The Ronald Press Company,2nd Ed.,New York,1972.)

再生态球内的生态系统中,什么是最重要的生物因素?

一、现行市价法应用的条件

《森林资源资产评估技术规范(试行)》在林木资产、林地资产与森林景观资产评估中都将现行市价法排在评估方法的前列。现行市价法的本质是根据替代原则,经比较分析评估森林资源的价值。如落叶松和杨树是我国的主要树种。落叶松占东北林区针叶树材总蓄积量的40%以上,杨树在我国的种植面积达到666万公顷,且这两个树种都是速生林,因此交易量都将会很大。在未来的活立木市场上采用市场法评估林木资产价值时,挑选这两个树种的可比性交易案例将比较容易。

二、现行市价法的基本程序

(一)搜集和选择交易案例

现行市价法的关键是参照案例选择的可比性问题,就是应尽量选择与待评估林分相近,交易时间尽可能接近评估基准日的交易案例。另外,为避免某个参照案例中特殊性因素和偶然性因素对成交价不正常的影响,应尽可能多选择几个交易案例。

(二)在待评估对象与参照案例之间选择比较因素

对于不同的林木资产评估方法,影响其评估价值的因素各有侧重。现行市价法中影响林木资产价值的主要因素有树种、市场条件、交易日期、产权类型、林分生长状况、立地质量及地利等级等。其中交易情况是指交易行为中是否包含特殊因素,如存在特殊因素,则需要排除掉这些特殊因素导致的交易价格偏差;林分生长状况是指林分的林龄、株数、树高、胸径和蓄积量等主要生长指标;立地质量是指坡位、坡向、坡度、土壤种类和厚度等因素;地利等级是指可及度和运距等。

(三)量化差异与调整综合

将参照案例与评估对象的对比因素进行比较,把比较的结果数量化,再根据量化后的比较因素指标对参照案例的成交价格进行调整。

(四)综合分析确定评估结果

根据调整的参照案例的结果,采用简单平均、加权平均、中位数等方法得到最终的评估结果。

不能。因为在生态系统中,某种动物与其他生物有着直接或间接的关系,当某种动物被灭杀后,会直接或间接地影响其他生物的生存,以致影响该动物所生存的整个生态系统。如“剿灭麻雀”,会使一些农作物害虫的数量增加,从而使农作物受到危害。

2.不能。因为生态系统中的各种生物之间存在着直接或间接的营养关系。当某种动物数量增多时,以该动物为食的动物也会增多,从而限制了这种动物的数量。此外,动物因生存所需的空间和食物有限,其数量不可能无限制地增长。例如,野兔数量增加,会使以野兔为食的狼的数量增加,而狼的数量增加又反过来限制了野兔的数量增加;野兔还要与牛羊争夺生存的空间和牧草,所以野兔的数量不可能无限增长。

3.人类的生活和生产活动应从维护生物圈可持续发展的角度出发,按照生态系统发展的规律办事。各种动物在自然界中各自起着重要的作用,我们应用辩证的观点来看待动物对人类有利的一面和有害的一面,合理地保护和控制、开发和利用动物资源。

在地球陆地上,森林生态系统是最大的生态系统。与陆地其他生态系统相比,森林生态系统有着最复杂的组成,最完整的结构,能量转换和物质循环最旺盛,因而生物生产力最高,生态效应最强。具体地说,它具有以下的一些特点和优势。 (1)森林占据空间大,林木寿命延续时间长。森林在占据空间方面的优势表现在3个方面,一是水平分布面积广,中国北起大兴安岭,南到南海诸岛,东起台湾省,西到喜马拉雅山,在广阔的国土上都有森林分布,森林占有广大的空间。二是森林垂直分布高度,一般可以达到终年积雪的下限,在低纬度地区分布可以高达4200~4300米。三是森林群落高度高于其它植物群落。生长稳定的森林,森林群落高度一般在30米左右,热带雨林和环境优越的针叶林,其高度可达70~80术。有些单株树木,高度甚至可以达100多米。而草原群落高度一般只有20~200厘米,农田群落高度多数在50~100厘米之间。相比之下可以看到,森林有最大的利用空间的能力。 森林的主要组成是树木,树木生长期长,有些树种的寿命很长。在中国,千年古树,屡见不鲜。据资料记载,苹果树能活到100~200年;梨树能活300年;核桃树能活300~400年;榆树能活500年;桦树能活600年;樟树、栎树能活800年;松、柏树的寿命可超过1000年。树木生长期长,从收获的角度看,好像不如农作物的贡献大。但从生态的角度看,却能够长期地起到覆盖地面、改善环境的作用。正因为森林生态系统在空间和时间上具有这样的优势,所以森林对环境的影响面大,持续期长,防护作用强大,效益显著。 (2)森林是物种宝库,生物生产量高。森林分布广,垂直上下4000多米。在这样广大的森林环境里,繁生着众多的森林植物种类和动物种类。有关资料说明,地球陆地植物有90%以上存在于森林中,或起源于森林;森林中的动物种类和数量,也远远大于其他陆地生态系统。而且森林植物种类越多,结构越多样化,发育越充分,动物的种类和数量也就越多。多层林、混交林内的动物种类和数 森林生态系统

量,比单纯林要多得多;成熟林比中、幼林又多。研究资料表明,在海拔高度基本相同的山地森林中,混交林比单纯林的鸟类种类要多70~100%;成熟林中的鸟类种类要比幼林多1倍以上,其数量却要多4~6倍。 在森林分布地区的土壤中,也有着极为丰富的动物和微生物。主要的生物种类有:藻类、细菌、真菌、放线菌、原生动物、线形虫、环节动物、节足动物、哺乳动物等。据统计,1平方米表土中,有数百万个细菌和真菌,数千只线形虫。在稍深的土层中,1立方米土体就有蚯蚓数百条以至上千条。 森林有很高的生产力,加之森林生长期长,又经过多年的积累,它的生物量比其它任何生态系统都高。因此,森林除了是丰富的物种宝库,还是最大的能量和物质的贮存库。 (3)森林是可以更新的资源,繁殖能力强。老龄林可以通过自然繁殖进行天然更新,或者通过人工造林进行人工更新。森林只要不受人为或自然灾害的破坏,在林下和林缘不断生长幼龄林木,形成下一代新林,并且能够世代延续演替下去,不断扩展。在合理采伐的森林迹地和宜林荒山荒地上,通过人工播种造林或植苗造林,可以使原有森林恢复,生长成新的森林。 森林的多种树木,繁殖更新能力很强,而且繁殖的方式随着树种的不同而有多种多样。有用种子繁殖的,叫有性繁殖;有用根茎繁殖的,叫无性繁殖。树木种子还长成各种形态和具备多种有利于它的传播繁殖的功能,如有的种子带翅,有的外披绒毛,甚至还有被称之为“胎生”的。种子或幼体依靠自然力传播的方式有:风播、重力播、水播和鸟兽传播等。 小粒种子主要靠风播。如马尾松、黄山松、云杉等树种的种子,可以借助于风力传播到距离母株100~300米远的范围。生翅或带毛的柳树、桦木等树种的种于,可飞散到1~2公里的地方。因此,这些树种往往能在远离原森林或母树的荒山荒地繁殖成林。 大粒种子或果实,多半依靠自身的重力传播,例如麻栎、板栗、银杏 寒温带针叶林生态系统

等大树周围,往往有成群的幼树生长。但是,如果母树生长在坡地上,重力作用也能使种子滚到10~30米以外。 种子随水飘浮扩散的树种有柳、枫杨、椰子、红树等,但红树的不同点是:先在母体上萌发生“根”(下胚轴),而后再随水飘到浅滩,所以能立即扎根生长。随水飘流最远的椰子可以在数千里外的海滩上安身。 有些树种的种子和果实是被鸟兽啄食、搬运而得到传播的。如红松种子常常作为松鼠贮备的食物遗留在土中而在远处繁殖起来;有些果树的果实和桑椹等,经过鸟兽啄食以后将种子丢弃,或种子随排泄物落地,而散播到别处。 无性繁殖的树种很多,杨树可用茎干繁殖;杉木、桦树等的根颈部能萌芽更新;泡桐的根可再发新苗;竹类的地下鞭茎冬春发苗成竹。

编辑本段森林生态系统的格局与过程

介绍

生态系统是典型的复杂系统,森林生态系统更是一个复杂的巨系统。森林生态系统具有丰富的物种多样性、结构多样性、食物链、食物网以及功能过程多样性等,形成了分化、分层、分支和交汇的复杂的网络特征。认识和揭示复杂的森林生态系统的自组织、稳定性、动态演替与演化、生物多样性的发生与维持机制、多功能协调机制以及森林生态系统的经营管理与调控,需要以对生态过程、机制及其与格局的关系的深入研究为基础,生态系统的格局和过程一直是研究的重点,是了解森林生态系统这一复杂的巨系统的根本,不仅需要长期的实验生态学方法,更需要借助复杂性科学的理论与方法。 森林生态系统的组成与结构的多样性及其变化,涉及从个体、种群、群落、生态系统、景观、区域等不同的时空尺度,其中交织着相当复杂的生态学过程。在不同的时间和空间尺度上的格局与过程不同,即在单一尺度上的观测结果只能反映该观测尺度上的格局与过程,定义具体 原始森林

的生态系统应该依赖于时空尺度及相对应的过程速率,在一个尺度上得到的结果,应用于另一个尺度上时,往往是不合适的。森林资源与环境的保护、管理与可持续经营问题主要发生在大、中尺度上,因此必须遵循格局-过程-尺度的理论模式,将以往比较熟知的小尺度格局与过程与所要研究的中、大尺度的格局与过程建立联系,实现不同时空尺度的信息推绎与转换。因此,进入20世纪90年代以来,生态学研究已从面向结构、功能和生物生产力转变到更加注重过程、格局和尺度相关性。

相关概念

格局 在生态学中,格局一词早期多用于种群生态学,主要是对种群分布格局的描述,如聚集分布、随机分布、离散分布、均匀分布等。随着景观生态学的诞生与发展,格局一词在景观生态学中被广泛应用。景观生态学中的格局是指空间格局,包括景观组成单元的类型、数目以及空间分布与配置,不同类型的缀块可在空间上呈聚集分布、随机分布、均匀分布等。对于森林生态系统而言,除水平格局之外,还包括垂直格局,即植物体的垂直配置。格局在生态系统中的生物学组织层次上已被广泛应用,但对生态系统中的环境部分,其格局的描述及研究尚涉及很少,事实上各环境因子在时空上的配置,对生态过程同样有很大影响。 过程 “生态系统行为”、“生态系统功能”、“生态系统过程”是相同的术语,为了避免同拟人论的含义相混淆,一般不使用“生态系统功能”这个词,多采用“生态系统过程”的说法。与格局不同,过程强调事件或现象的发生、发展的动态特征。生态学过程包括生物过程与非生物过程,生物过程包括:种群动态、种子或生物体的传播、捕食者-猎物相互作用、群落演替、干扰传播等等;非生物过程包括:水循环、物质循环、能量流动、干扰等等。 尺度 尺度是指研究某一物体或现象时所采用的空间或时间单位,同时又可指某一现象或者过程在空间和时间上所涉及到的范围和发生的频率。前者是从研究的角度来定义的,而后者则是根据所研究的过程或现象的特征来定义的。尺度包括空间尺度和时间尺度。在生态学组织层次上还有组织尺度,如:个体、种群、群落、生态系统、景观等。尺度常常用粒度和幅度来表达。景观的空间粒度指最小可辨识单元所代表的特征;时间粒度指某一现象或事件发生的(或取样的)频率或时间间隔。幅度是指研究对象在空间或时间上持续的范围或长度。具体地说,所研究区域的总面积决定该研究的空间幅度;而研究项目持续多久,则取决于其时间长度。与尺度相关的另一个重要概念是尺度推绎,尺度推绎是指把某一尺度上获得的信息和知识扩展到其它尺度上,或者通过在多尺度上的研究而探讨生态学结构和功能跨尺度特征的过程,尺度推绎也就是跨尺度信息转换,包括上推和下推。

森林生态系统的格局

生物格局 物种多样性的空间分布格局是物种多样性的自然属性,主要分两大类:一是自然界中的基本且具体的形式,如面积、纬度和栖息地等;另一类是特殊抽象的形式,如干扰、生产率、活跃地点等。 面积对物种多样性的影响显而易见。“假如样地面积更大,就会发现更多的物种”这一假说已经得到广泛的证实,体现了物种存活数目与所占据面积之间的密切关系。面积对物种多样性的影响涉及面很广,但物种-面积曲线和大陆与岛屿上不同物种多样性模式,一直是物种多样性空间格局研究的热点。纬度梯度、海拔梯度、栖息地及小生境与物种多样性分布格局,一直以来也倍受关注。除上述具体的表现形式外,干扰、生产率、活跃地点等与物种多样性的关系,作为物种多样性空间格局的特殊变化形式,也是研究的热点。非生物的或生物的干扰,对物种多样性分布有很大影响,干扰并非只能削弱物种多样性,小规模的中等程度频率干扰,可能大大丰富物种多样性,这一现象已在许多地区得到了证实。总的初级生产率与物种多样性分布密切相关,早期生态学家一直认为,生产率越高越能提高物种多样性,但研究表明,生产率高不一定代表高的多样性,相反,不断增长的生产率可能会降低物种的多样性。 不同生物类群在森林中的分布格局,如树木、灌木及草本植物等的分布,都会影响到系统的生物及非生物过程,种群分布格局是系统水平格局研究的经典内容,相对于种群而言,其它方面的研究如不同种群或不同生物类群间分布格局的相互关系及其影响等,研究尚少。 环境格局 环境因子在大的尺度上随纬度、海拔、地形、地貌等会有很大差异。大尺度的环境要素控制森林的区域分布,形成了区域性的森林植被类型;中小尺度的环境变化影响森林结构组成,进一步影响系统中物种的分布格局。大尺度环境要素与森林分布格局的关系是经典的生态学研究内容,研究工作也非常深泛。而系统水平上微生境的格局,近年来也受到关注,特别是林隙、边缘效应等研究的深入,使森林中微生境的差异及格局方面的研究向较微观方向发展,事实上,森林内部微环境的差异对系统生态过程的影响是不容忽视的。 景观格局 随着景观生态学的诞生与发展,为生物的格局研究提供了新的理念与方法,大大促进了生物格局方面的研究。景观生态学中的斑块、廊道、破碎化等概念,都与生物格局密切相关。 斑块大小对生物多样性的影响是源自环境异质性和多样性。基于MacArthur和Wilson在1967年所创立的岛屿生物地理学(island biogeograhpy)理论所建立的斑块大小与斑块中物种数目间的关系,不仅揭示了种-面积关系,而且从动态方面阐述了物种丰富度与面积及隔离程度之间的关系。斑块形状同样重要,斑块形状的重要生态学特征是景观边界的边缘效应,它通过影响斑块间的物质和能量交换而影响斑块内的物种多样性。一般说来,许多典型物种被限制在边缘环境或者内部环境之中,导致斑块的边缘部分有不同于斑块内部的物种组成和丰富度。传统观点认为,边缘效应提高了生物多样性。但也有研究认为创造林缘增加物种丰富度的做法,只是暂时增加了适于边缘生境的物种多样性,边缘物种的增加会导致其它物质的绝灭。因此,林缘作为保护生物生境的价值受到质疑,有时甚至是“生态陷阱”。 廊道是联系斑块的桥梁和纽带,具有通道和屏障功能的双重特性。廊道影响着斑块间的连接度,因此在很大程度上决定了斑块间物种、物质和能量的交流。对于生物而言,廊道主要起到五种作用:通道(conduit)、隔离带(barrier)、源(source)、汇(sink)和栖息地(habitat)。廊道的有效性依赖于许多因素,包括廊道内生境结构、廊道的宽度和长度、目标种的生物习性等。只有正确设计和运用廊道,才能在破碎化景观中进行有效的物种保护。 景观破碎化的生态影响是焦点,特别是景观破碎化对异质种群动态的影响。景观破碎化(landscape fragmentation)是指一个大面积连续的生境在干扰下被分割成很多面积较小的斑块,斑块之间被与过去性质不同的斑块所隔离,残存的斑块可以看作“生境的岛屿”。景观破碎化既可定义为一种过程:即栖息地不断变成碎片的过程;也可理解为一种格局:即破碎化过程的结果。显然,两种不同角度的理解生态上差异很大。景观破碎化缩小了某一类型生境的总面积和每一斑块的面积,影响到种群的大小和灭绝速率;在不连续的片断中,残留面积的再分配影响物种散布和迁移的速率。Levins在1969年首次提出了异质种群(Meta-population)的概念,并给出一个预测异质种群动态的模型。异质种群是指斑块生境中一组同种局部种群(local population)的集合体。这些小的局部种群在空间上存在隔离,彼此间通过个体扩散而相互联系,各局部种群不断的灭绝又不断的迁入重建,当迁入重建率大于灭绝率时,这种斑块状分布的种群就能长期生存。异质种群理论的内容丰富,为景观破碎化对生物多样性的影响研究提供了有力工具。

关于“测树学是什么?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[dazhoutv]投稿,不代表大洲号立场,如若转载,请注明出处:https://dazhoutv.com/changshi/202507-4401.html

评论列表(3条)

我是大洲号的签约作者“dazhoutv”

本文概览:网上有关“测树学是什么?”话题很是火热,小编也是针对测树学是什么?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。(forest men...

文章不错《测树学是什么?》内容很有帮助